【六年春秋──從懷疑到信任的種子】

午後的陽明山,霧氣緩緩繚繞,田埂上留下了無數雙鞋印。這些足跡,屬於六年間不曾停下腳步的人──從陌生的訪談、無言的懷疑,到今日彼此鼓勵的笑聲, 「友善農業」在這片山林間,從一個名詞,變成了一種被看見的生活方式。

【一次又一次的拜訪,從質疑到願意嘗試】

109 年,計畫啟動的第一年,陽明山的農人們對「減藥」、「無農藥」仍滿腹狐疑。「沒噴藥,作物還能長好嗎?」這是最常聽見的問句。 我們帶著誠意走進田裡,一次又一次,彎腰傾聽、蹲下討論,從不強求,只想讓土地自己說話。六年間,我們拜訪了超過四百次,接觸了86戶農家。51戶選擇簽下「友善夥伴」的承諾,其中5戶通過有機驗證,23戶獲得友善審認,4戶更取得「有機」與「綠色保育」雙標章。那些數字背後,是一段段從懷疑到信任、從孤單到同行的故事。

【花開有時──技術突破的田間試驗】

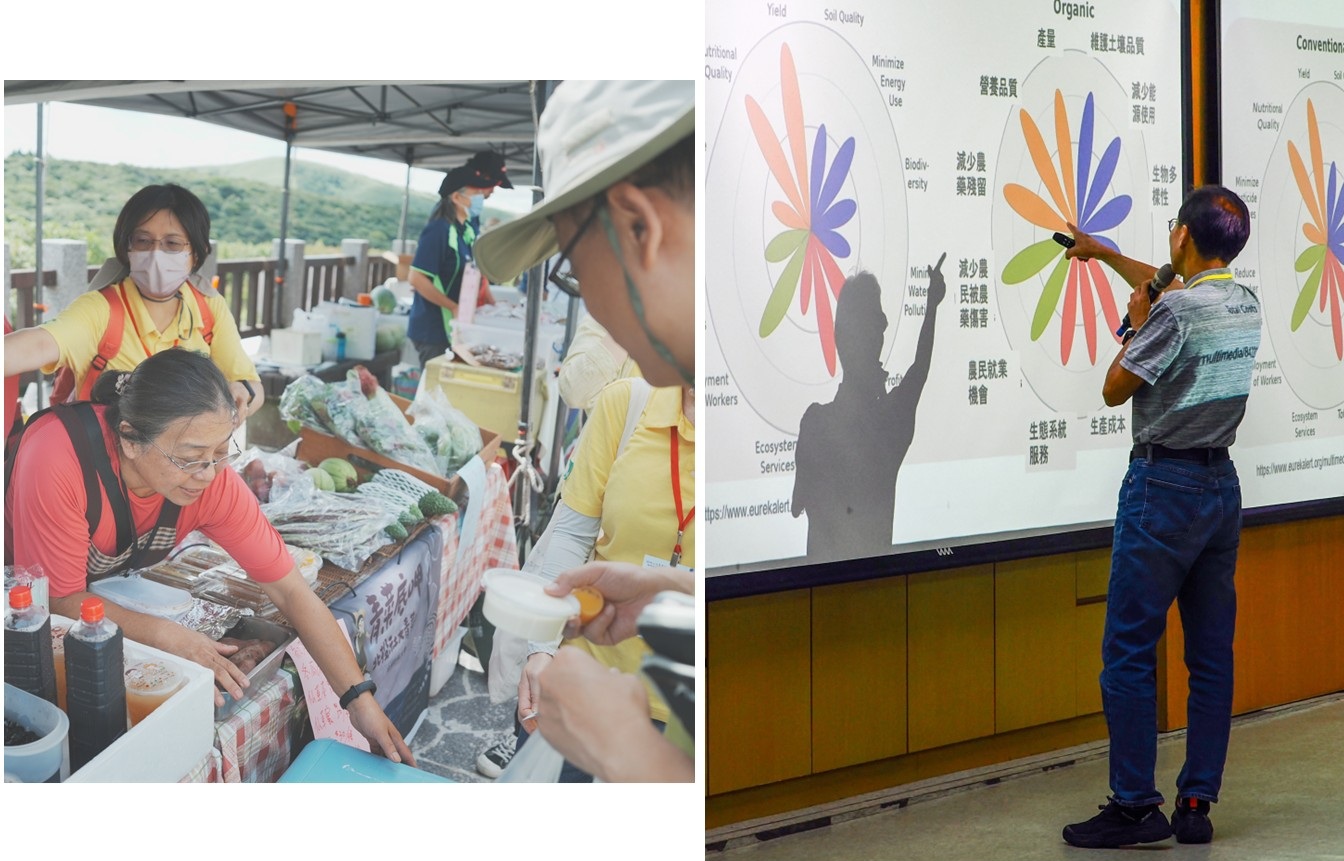

陽明山的風,帶著海芋的清香,也藏著花農的嘆息。「花卉怎麼可能減藥?花不好看就賣不掉啊!」這句話,曾是許多農友心中的現實考量。然而在專家與農友的共同試驗下,112 年,第一批「綠色保育」標章的海芋誕生了。那一刻,田裡的花不只是開給遊客看,更像是開給土地的一個承諾。繡球花的轉型仍在路上,已有5戶農友投入減藥試驗,並與學界合作品種改良。他們說:「雖然辛苦,但至少,我們不是一個人在摸索。」這正是知識流動的力量──20多堂課、200多人次的學習,從教室走進田埂,從講義化作土壤裡的新嘗試。

【當社群成形──農友的力量與企業的回應】

113 年秋天,一場有79人參與的交流會在山腰舉行。陽管處、慈心基金會、農會專家與農友同桌而坐。有人談起初期被蟲咬得體無完膚的菜葉,有人笑著分享找到適合自己土壤的種法。那一刻, 「友善」不只是技術,而是一種彼此支持的信念。這樣的信念,也開始吸引市場的回應。113 年起,阿原肥皂與在地農友展開契作合作,店家也開始採購友善耕作的農產品。那不只是一紙合約,而是一種信任的交換──當企業願意用行動支持,農民就更有底氣去相信:友善,真的能成為生活的一部分。

【讓城市看見田的呼吸──教育與推廣的延伸】

陽明山離城市不遠,卻有一種遠離塵囂的靜。114 年,我們設計了「友善農產品特色展售方案」 ,打造專屬包裝,推出宣傳短片,讓民眾能一眼辨識「陽明山友善農業」。 童年6月底的成果發表會上,農友、居民、媒體齊聚。桌上陳列的不只是農產品,而是6年的故事:有人談轉型的勇氣,有人談土地重生的希望。我們也帶著遊客走進田間,讓他們親手拔草、施堆肥,理解那兩個字──「友善」背後的辛勞與愛。六年間,網路上累積了30多篇農友故事,那些文字成了另一種田埂,把山裡的努力,連接到更多人的心裡。

【向前走──在土地與人之間找到新的平衡】

推動的路上沒有一刻靜止,我們一邊調查、一邊修正,一邊把農友的心聲傳回政策端。 每一份回饋,都是下一次行動的伏筆。未來的陽明山,我們有四個方向: 一是深化作物轉型,讓花卉與蔬果都能走上減藥之路; 二是擴大產銷合作,讓更多企業與小農串成穩固的鏈; 三是強化品牌推廣,讓「友善」成為城市人信任的選擇; 四是建立屬於陽明山的制度基準,讓這條路不再靠個人熱情,而是成為可持續的文化。

【結語──讓友善成為生活的習慣】

六年,不長也不短。我們看見土地從沉默到回應,看見人從懷疑到微笑。陽明山的友善農業,像一棵樹,正在長出枝枒與果實。未來,我們期待更多人加入──農友、企業、遊客,甚至只是默默支持的你我。因為唯有當我們都願意彎下腰,這片土地,才會真正回過頭,對我們微笑。

2025 / 11 / 18

2025 / 11 / 18